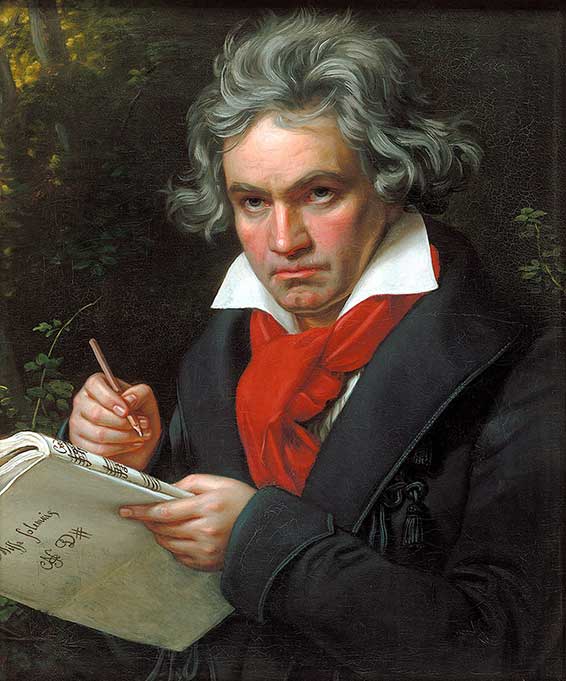

La sonate opus 111 (no 32) de Ludwig van Beethoven

Presque contemporaine de l’opus 110, voici la légendaire opus 111 en ut mineur, le « mot de la fin » du compositeur en fait de sonate, construite en seulement deux mouvements. On s’amuse encore de la réponse que fit Beethoven à ceux qui s’étonnaient de l’absence d’un troisième mouvement : « Je n’ai pas eu le temps d’en écrire un… ». En fait, « on ne comprit guère, à l’époque, que dans cette sonate testamentaire, Beethoven, tentant une fois de plus de réconcilier les extrêmes, mais allant cette fois jusqu’au bout de sa pensée, était parvenu à un équilibre sans précédent… Synthèse, donc, de la sonate, par l’accumulation des contraires. Car tout oppose ces deux mouvements. Force dynamique du premier, lenteur quasi immobile du second. Ut mineur pour commencer, avec son cortège de réminiscences, ut majeur pour finir, le blanc majeur pacifié des espaces sans bornes. D’un côté l’éclat (con brio), la fièvre (ed appassionato), la tension ; de l’autre la sobriété (semplice), le chant délivré (e cantabile), la stabilité. Le premier mouvement manie une ultime fois la forme sonate, vivifiée par le contrepoint […] ; le second poursuit […] l’exploration de la grande variation. Enfin si l’allegro regarde, comme nostalgiquement, vers les années juvéniles (avec cet ut mineur et cette introduction lente, la Pathétique est derrière la porte…), si le flot musical y charrie encore des impuretés, si l’homme y combat encore ses démons, l’adagio, lui, est ouvert sur l’ailleurs ; l’air y est neuf, et presque irrespirable à force de raréfaction ; c’est le vertige des hauteurs ; notre humaine terre est à des lieues, microscopique, s’éloignant à toute vitesse à mesure que la musique se déroule, et ne laissant pas de place au regret. »97

On rejoint là la belle formule d’Alfred Brendel : « L’opus 111est à la fois une confession qui vient clore les sonates et un prélude au silence. »

On voudrait s’attarder sur ce second mouvement , l’Arietta et ses cinq variations qui s’enchaînent sans rupture, qui n’a pas fini de susciter analyses savantes et commentaires enflammés. Contentons-nous de souligner qu’à ce stade de l’évolution du compositeur, à l’approche des célèbres Variations Diabelli, Beethoven pousse à un niveau de complexité insoupçonné les métamorphoses du thème soumis à variations. C’est particulièrement frappant dans cet opus 111 où il va encore plus loin qu’auparavant « dans l’ordonnance totale de l’œuvre et de ses pouvoirs expressifs. Tout d’abord, son thème, cette Arietta si merveilleusement belle, trace les frontières de ses transfigurations, dicte les conditions exceptionnelles de son devenir : dans ces variations se rejoignent, en équilibre, le dépassement du thème et sa miraculeuse permanence.

Surtout, les variations de l’Arietta, qui s’enchaînent sans solution de continuité, apparaissent selon un ordre significatif, profondément nécessaire, qui est l’âme même de l’œuvre. Ce qui varie, au niveau de la forme entière, c’est le degré de la métamorphose, l’équation entre le souvenir du thème et sa distorsion dans le présent en marche. Cette courbe sinueuse et discontinue, oscillant entre le connu et l’inconnu, entre la ressemblance et l’étrangeté, est la respiration de l’œuvre, le rythme vital de son devenir. »98

Ludwig van Beethoven, Sonate opus 111 (no 32), en ut mineur, 1. Maestoso – Allegro con brio ed appassionato, 2. Arietta. Adagio molto semplice e cantabile, par Wilhelm Kempff.![]() Michel Rusquet

Michel Rusquet

27 septembre 2019

Notes

97. Sacre Guy, La Musique de piano, Robert Laffont, Paris 1998, p. 365.

98.Boucourechliev André, Beethoven, « Solfèges », Éditions du Seuil, Paris 1963, p.81.

À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

ISNN 2269-9910.

Mardi 8 Octobre, 2024