Les chalumeaux

On classe dans la famille des chalumeaux ou chalémies (de calamus en latin

: roseau) les instruments à anche double (dans une moindre mesure à anche

simple) qui ne sont pas à l'orchestre « sérieux » occidental. Mais le nom de chalumeau a été donné a beaucoup d'instruments à vent à partir du

XIIe siècle.

On classe dans la famille des chalumeaux ou chalémies (de calamus en latin

: roseau) les instruments à anche double (dans une moindre mesure à anche

simple) qui ne sont pas à l'orchestre « sérieux » occidental. Mais le nom de chalumeau a été donné a beaucoup d'instruments à vent à partir du

XIIe siècle.

Bien entendu dans la tradition de l'histoire documentaire, on recherche l'exemplaire documenté le plus ancien et l'on tente de faire une généalogie qui, on s'en doute aboutit au hautbois « moderne ». En réalité, les peuples échangent, mais des civilisations différentes peuvent inventer des objets identiques et, au sein d'une même civilisation, d'un groupe humain, il peut y avoir une grande diversité. La question - sociale, reste toujours entière de savoir pourquoi on adopte telle ou telle chose.

Le chalumeau est comme une flûte, un cylindre creux avec des trous sur la face, dont la colonne d'air est mise en vibration par une anche double, c'est à dire deux fines lamelles de roseau pincées par les lèvres (on a également désigné par chalumeau des instruments à anche simple)

Ces instruments sont planétaires et le plus ancien type documenté est l'aulos de la Grèce antique.

Aulos (tibia en latin)

Dans la Grèce antique, mais aussi à Rome, l'aulos est un instrument double. Le monaulos ou aulos simple est apparu tardivement. Il est fabriqué dans des roseaux, du bois, parfois d'ivoire. La anches utilisées pouvaient être également simples. Les deux tuyaux, cylindriques ou coniques peuvent être de longueurs égales ou non. Il existait de très nombreuses variétés par la longueur et l'usage : les partenoi, les katharisteroi (associé à la cithare) etc.

Pour des raisons techniques, certainement pour maintenir l'instrument, ou permettre de soulager la musculation du visage et garder les lèvres fortement pincées, des joueurs d'aulos sont représentés avec une bande autour du visage.

Fragment de fresque, Pompeï.

Fragment de fresque, Pompeï.

Chalumeau

Désigne dès le XIIe siècle des instruments soit à anche simple, soit à anche double. De nos jours, ce terme désigne le registre grave de la clarinette et un jeu d'orgue à anche ancien qui avait un son doux.

Reproductions d'après les Cantigas de Santa Maria,

manuscrit espagnol daté du XIIIe siècle.

Reproductions d'après les Cantigas de Santa Maria,

manuscrit espagnol daté du XIIIe siècle.

Hans Memlings,

Tryptique Das Jüngste Gericht (1471),

détail.

Hans Memlings,

Tryptique Das Jüngste Gericht (1471),

détail.

Joueur de chalumeau, cathédrale Sankt Marien d'Erfurt, vers 1376-1400. Photographie de Walter Möbius, 1955.

Joueur de chalumeau, cathédrale Sankt Marien d'Erfurt, vers 1376-1400. Photographie de Walter Möbius, 1955.

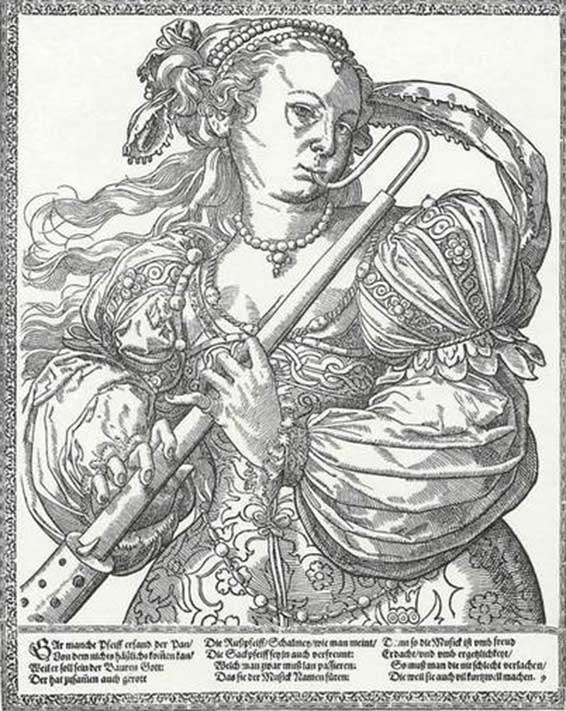

Joueuse de chalumeau basse.

Joueuse de chalumeau basse.

Tür mit Flötenspieler, Lala Aufsberg, 1961, Notre-Dame de Grâces, 1501-1515.

Tür mit Flötenspieler, Lala Aufsberg, 1961, Notre-Dame de Grâces, 1501-1515.

Concert d'anges,Tilman Riemenschneider, vers 1500-1504, , Staatliche Museen zu Berlin.

Concert d'anges,Tilman Riemenschneider, vers 1500-1504, , Staatliche Museen zu Berlin.

Discant ; alto ; ténor

Discant ; alto ; ténor

Euterpe (1741) Pompeo Batoniego (1708-1787).

Euterpe (1741) Pompeo Batoniego (1708-1787).

Gravure, datée de 1725. Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Gravure, datée de 1725. Staatliche Kunstsammlungen Dresden

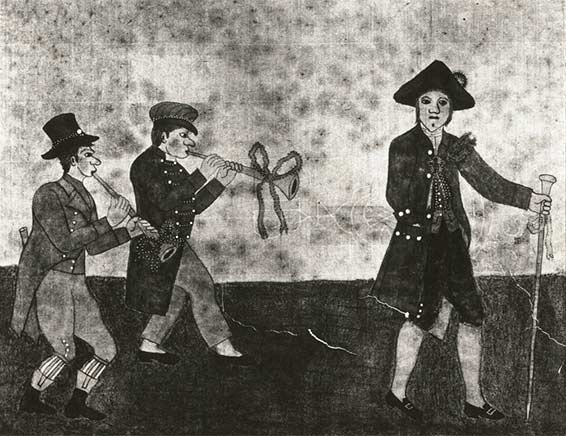

Maître de céramonie et chalumeaux, un mariage en Egerland, 1800.

Maître de céramonie et chalumeaux, un mariage en Egerland, 1800.

Bombarde

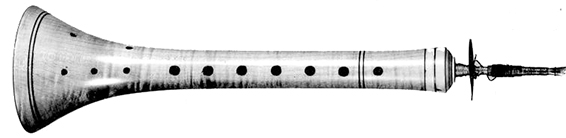

Bombarde contralto Otto Steinkopf, xxe siècle.

Bombarde contralto Otto Steinkopf, xxe siècle.

Elle est en bois, àpêrce conique et sans clefs. Son emploi se développe aux XIVe au XVIIe siècles. Jouant à l'origine la tessiture basse, elle se décline aussi dans différentes tessitures: contre-basse (bombardone) ténor (Bombarde de basset), alto, (bombarde piccolo). En Bretagne, percée de 7 trous, elle est associée au biniou, dans le traditionnel couple de « sonneurs ». Leurs instruments parfois considérés comme diaboliques, les sonneurs assuraient les fêtes , les mariages, et le rôle d'entremetteurs. Le couple de sonneurs était une tradition en Europe.

Le jeu d'orgue appelé bombarde est un jeu d'anche de la famille des trompettes de 16 ou de 32 pieds à la basse du grand jeu. Au XVIIIe siècle, un clavier dit de bombarde typiquement français et un jeux d'anches extrêmement sonore rajouté au grand jeu.

Le couple bombarde-biniou lors d'un mariage au 16e siècle (?)

Le couple bombarde-biniou lors d'un mariage au 16e siècle (?)

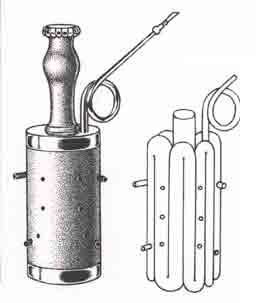

Le Cervelas

Instrument de la renaissance det du baroque. C'est un cylindre de bois enferment un long tuyau plié, et comportant des tours percés parallèlement deux à deux. On obtient ainsi une très longue colonne d'air pour un instrument de petite dimension. Il a été employé comme basse.

Cervelas (basson-basse), Julius Schetelig, Berlin, 1912-1915. Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig.

Cervelas (basson-basse), Julius Schetelig, Berlin, 1912-1915. Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig.

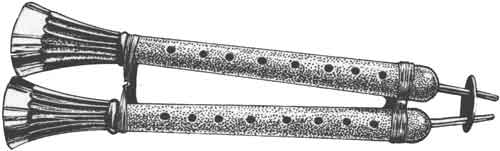

La cromorne

Instrument a vent à anche double des XVe XVIIe siècles. Instrument étroit et de perce cylindrique, il se termine en forme de crochet. Il tient peut être son nom de l'allemand Krummhorn (krumm = tordu, de travers). On trouve parfois cet instrument sous le nom de tournebout. Le cromorne a laissé son nom à un jeu de l'orgue.

Présentation du Christ au temple, détail, Vittore Carpaccio (1510).

Présentation du Christ au temple, détail, Vittore Carpaccio (1510).

La douçaine

Fabriqué avec un tube conique replié en « U ». 8 trous dont un avec une clef. Il pouvait sonner haut et était décliné selon différentes tessitures. Il était essentiellement joué en basse.

La douçaine donne son non à un registre d'orgue pour les instrument espagnoles et anglais du XVIIe siècle.

Sordone (sordun)

Joué du XVIe au XVIIe siècle. Il est fait d'un long tuyau d'une longueur double du bloc de bois.

Ciaramella (Italie)

Instrument à anche double italien souvent associé à la cornemuse. Il en existe de différentes tailles pour être jouées avec diverses cornemuses. Elles ont 8 ou 9 trous. Dans le région de Salerne, elles sont jouées par paire, à l'imitation de l'aulos antique.

Alghaita (Niger) [algheita]

Anches en métal et corps d'instrument en bois recouvert de cuir.

![Alghaita (Niger) [algheita]](../a/alghaita.jpg)

Chalumeau de Java

Chalumeau du Népal

Chalumeau du Tibet

Horniman Museum, London

Horniman Museum, London

Chalumeau double (Inde)

Dolçaina (espagne)

Gralla (Espagne)

Nagasvaram

Instrument de l'Inde à anche double particulièrement long et au pavillon large.

Piffero (italie)

En bois, pavillon évasé. Instrument de la musique populaire italienne. Il en existe de deux sortes. Une appelée chalémie, qui est associée à la cornemuse (dans les Noëls). L'autre se trouve essentiellement dans les Appenins septentrionales (Pavie, Alexandrie, Gêne, Plaisance). Son anche et plus courte et l'embouchre munie d'une pirouette sur laquelle les lèvres s'appuient. Dans les temps reculés, cet instrument était associé à la musette, aujourd'hui il est accompagné à l'accordéon (ne pas confondre avec une petite flûte traversière du même nom)

Pi nai (Thaïlande)

Shenai ( Inde)

Instrument de l'Inde du Nord. Le corps est en bois, le pavillon en métal. L'anche est dite « écrasée », car elle est faite d'une tige de céréale applatie. Instrument populaire et cérémonial, il fait partie depuis le début du XXe siècle de l'instrumentarium de la musique savante. Il se joue normalement avec la technique du souffle continu, et il est accompagné par un second shenai qui joue le bourdon..

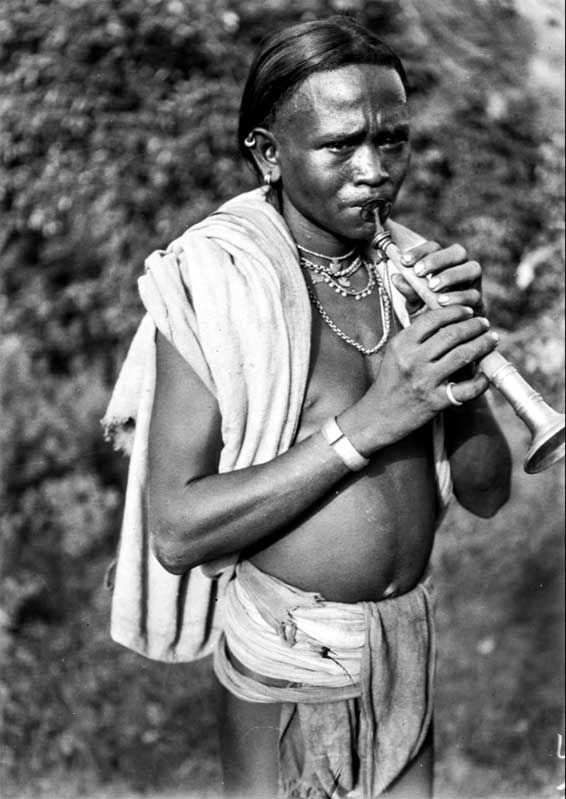

Joueur de shenai, Egon von Eickstedt, 30 juin 1937.

Joueur de shenai, Egon von Eickstedt, 30 juin 1937.

Suona (Chine)

Instrument de la musique rituelle chinoise. Son corps de forme conique et fait en bois et travaillé en imitation du bambou ; le pavillon, évasé est en métal brillant. Il y a huit trous. Il est joué dans les cérémonies de plein air.

Sopila ou Sopile (Yougoslavie)

Instrument des bords de l'Adriatique. Ce sont deux instruments au pavillon évasé de tailles différentes : le grand et le petit. Ce sont des instruments à danser et à mariages. En Istrie, il se nomme rozenice

Sralay (Cambodge)

Musée de Phnom Penh

Musée de Phnom Penh

Surnaj ou Surnay (Russie)

Musée des instruments de musique de Céret.

Musée des instruments de musique de Céret.

Tárogató (Hongrie)

Jusqu'en 1900, il est un instrument à anche double, au pavillon évasé et sans clefs, utilisé pour la musique militaire. Il a été modifié en 1900 par W. J. Schunda, par un bec de clarinette et de clefs. Il est prévu dans l'orchestration du 3e acte de Tristan de Wagner.

Toroksip (Hongrie)

Tipla ou tiple (Espagne)

Zurla (Macédoine)

( = zourna): instrument aérophone de Macédoine. Hautbois à large pavillon muni d'un disque de buttée pour appuyer les lèvres

Zurna (Turquie)

Instrument aérophone de Turquie. Hautbois à large pavillon muni d'un disue de buttée pour appuyer les lèvres

À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil, ☎ 06 06 61 73 41.

ISNN 2269-9910.

Mardi 1 Avril, 2025